"Regulierung des purinergen Signalwegs für die T-Zell-Funktion in der Infektion"

Trotz Fortschritten in der Therapie in den letzten Jahren stellen chronische Infektionen mit Viren wie HIV und den Hepatitis (B/C) Viren immer noch eine erhebliche Belastung für die Gesundheit der Patienten und für die Gesundheitssysteme dar. Diese verschiedenen Erkrankungen sind häufig mit einer funktionellen Beeinträchtigung erregerspezifischen Immunzellen, der sogenannten zytotoxischen T-Zellen, verbunden. Eine solche T-Zell-“Erschöpfung” führt zu einer persistierenden Infektion, die zu Krankheitskomplikationen, einschließlich Leberkrebs, führen kann.

In den letzten Jahren wurden Therapien entwickelt, die die T-Zell-Erschöpfung mit Hilfe von Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICI) rückgängig machen können. ICI wurden bereits erfolgreich bei Krebspatienten eingesetzt und werden derzeit bei chronisch infizierten Personen untersucht. Allerdings werden ICI-basierte Behandlungen oft von schweren immunbezogenen Nebenwirkungen begleitet. Daher sollten andere immun-regulatorische Moleküle als alternative Zielmoleküle für ICI identifiziert und charakterisiert werden, deren therapeutische Hemmung weniger unerwünschte Nebenwirkungen hervorruft als die derzeitigen Checkpoint-Blocker.

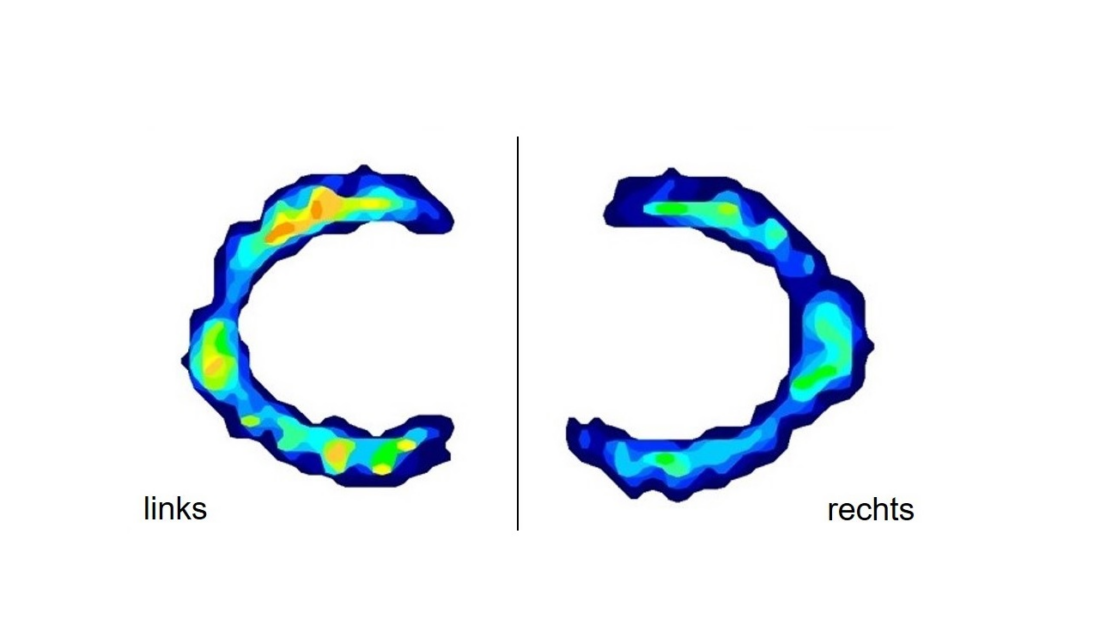

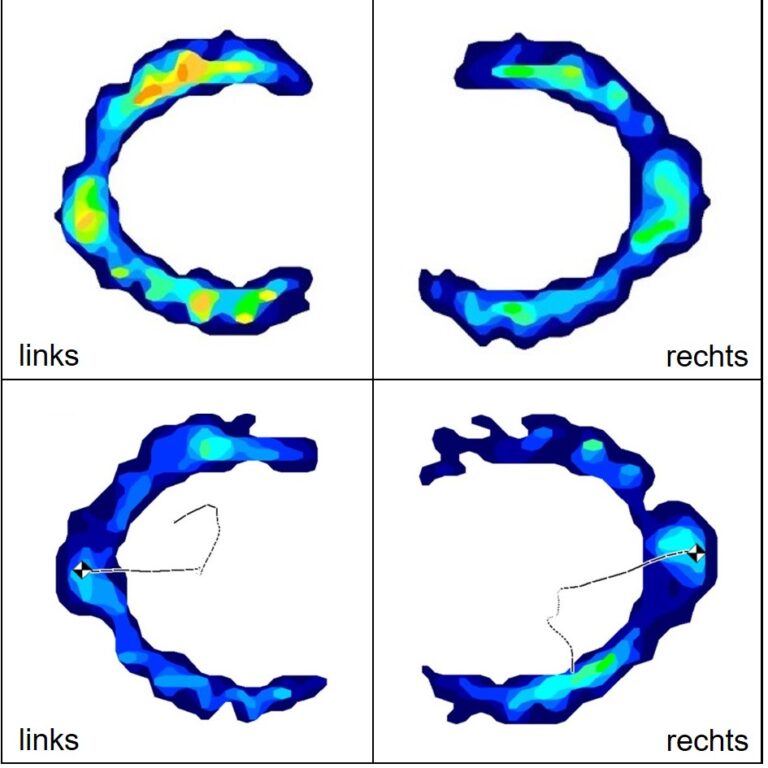

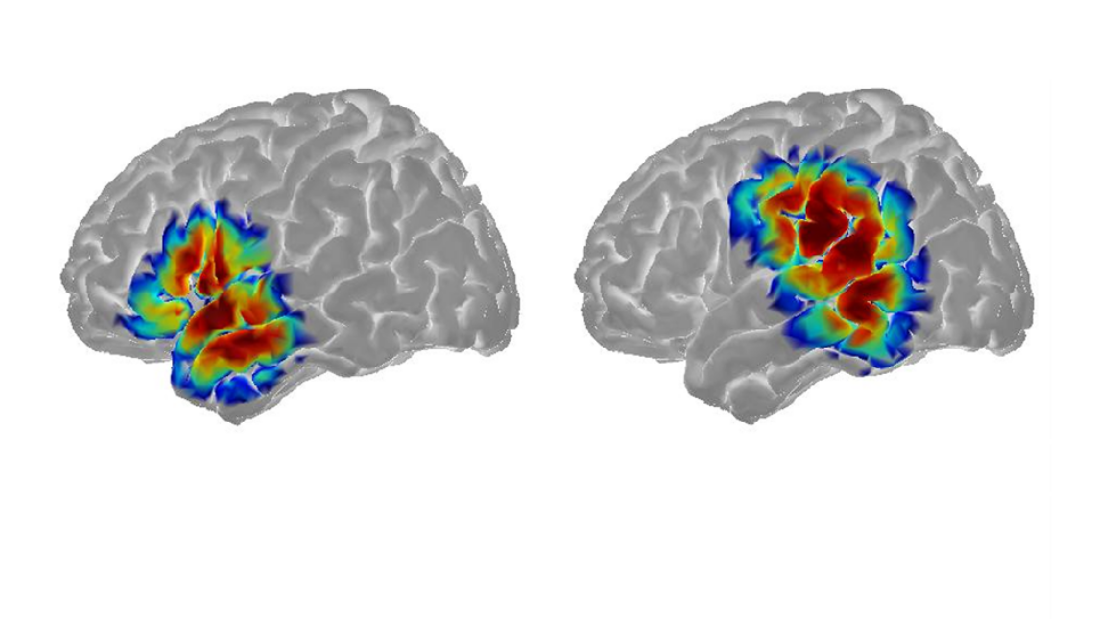

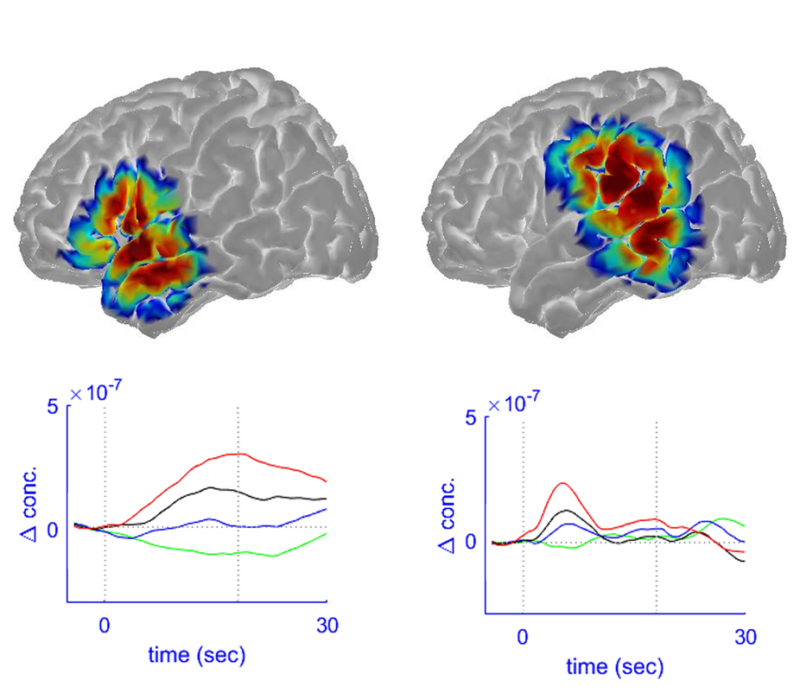

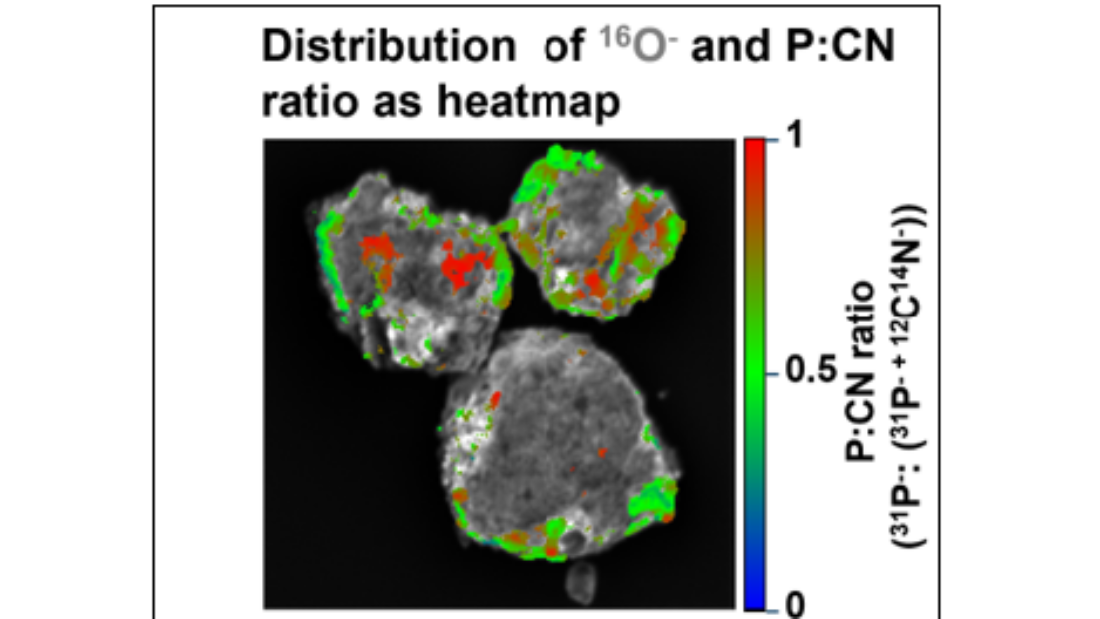

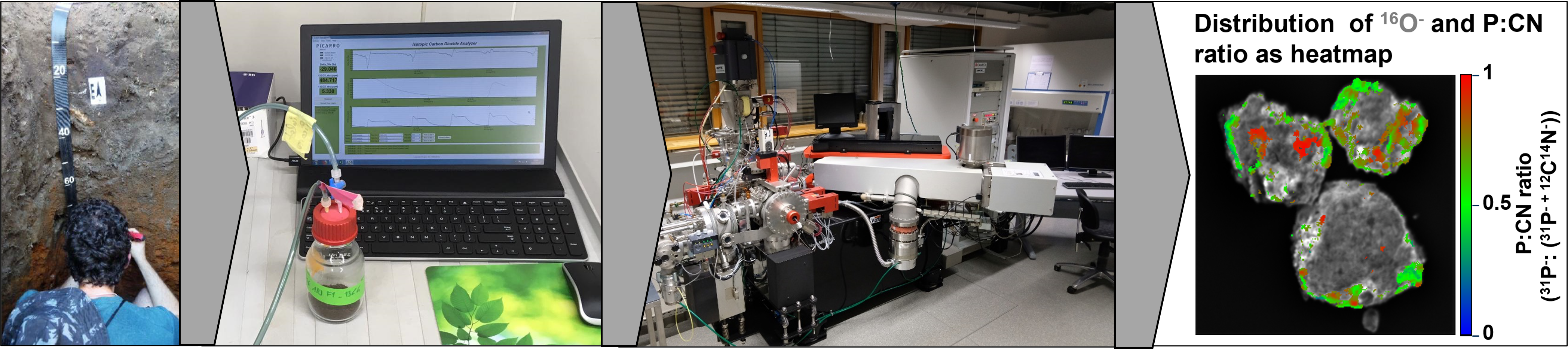

Anhand eines etablierten Modells der chronischen Virusinfektion haben Mitarbeitende im Labor von Prof. Ph. Krebs (Institut für Pathologie) kürzlich festgestellt, dass der purinerge Signalweg – der durch von Zellen freigesetzte purinerge Mediatoren, wie Adenosintriphosphat (ATP) und Adenosin aktiviert wird – für die virusspezifische T-Zell-Antwort und die Kontrolle des Erregers wichtig ist.

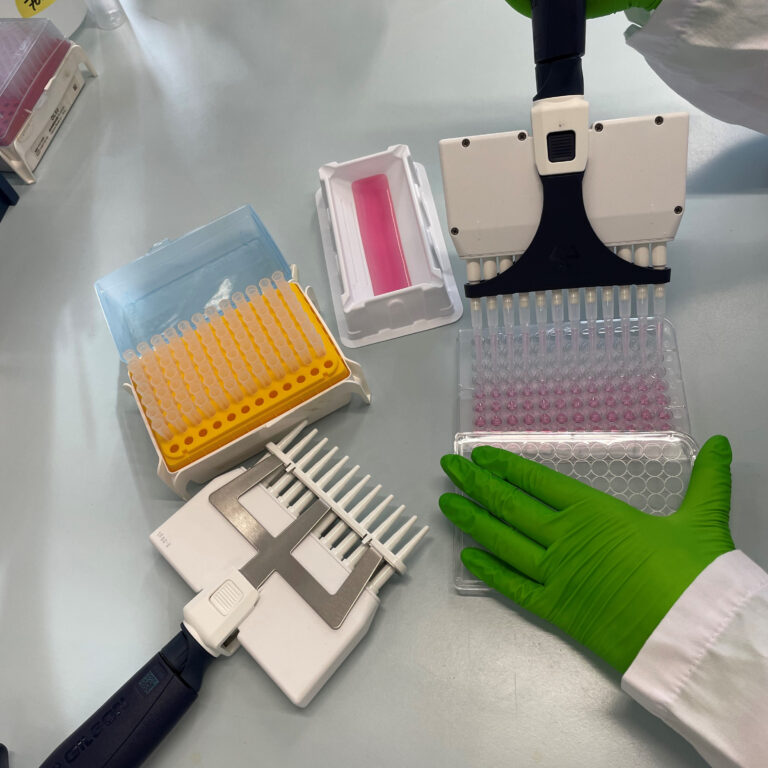

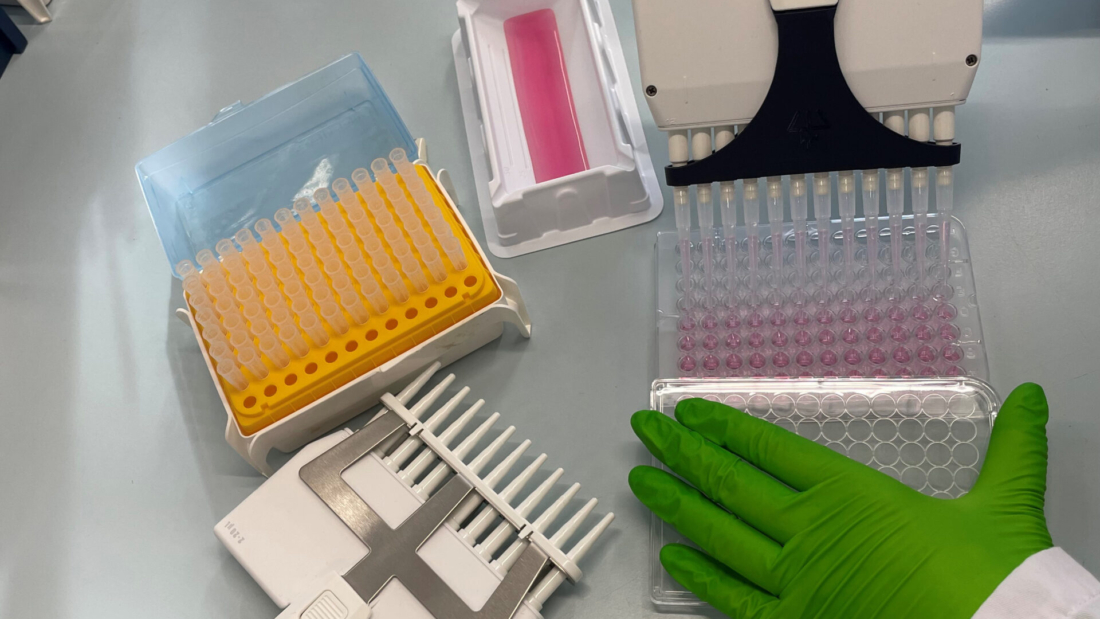

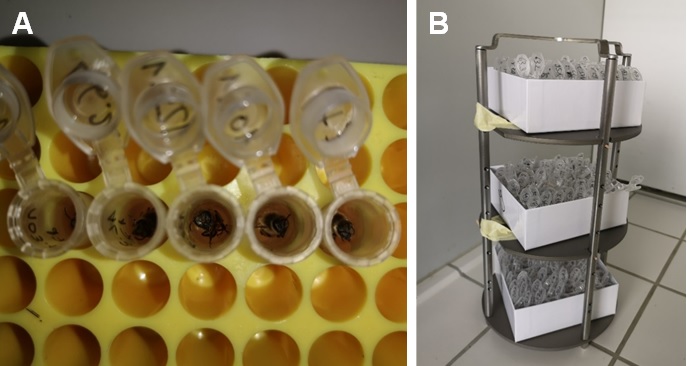

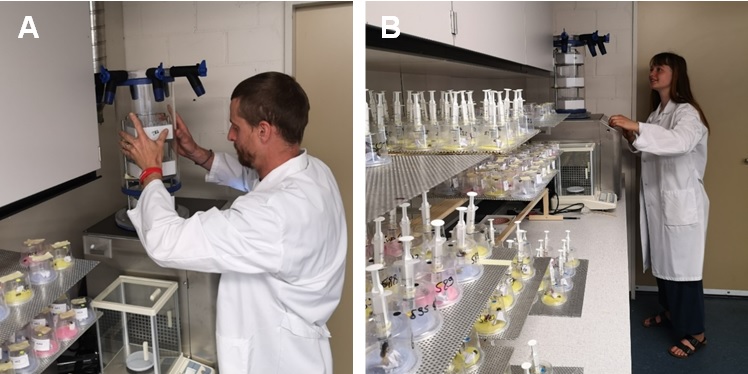

Mit der Unterstützung von 1’640 CHF der UniBern Forschungsstiftung konnte ein Satz von Mehrkanalpipetten gekauft werden, der uns sowohl die Vorbereitung der T-Zellen für eine Analyse mit Durchflusszytometrie wie auch die Bestimmung des Virustiters mit Hilfe eines «Plaque-Assays» vereinfacht und verbessert.

So können wir jetzt effizienter messen, wie in unserem Modell der purinerge Signalweg die spezifische T-Zell Antwort und die Kontrolle des Virus beeinflusst.

Prof. Dr. Philippe Krebs

Institute of Pathology